北平城春意初现时,一位身着半旧长衫的文人攥着两枚银元,在齐白石宅院前徘徊。他手中攥着的银元在阳光下泛着微光,恰似绍兴当铺前那些攥着铜板的寒门学子——只是此番求的并非米粮,而是一幅水墨丹青。

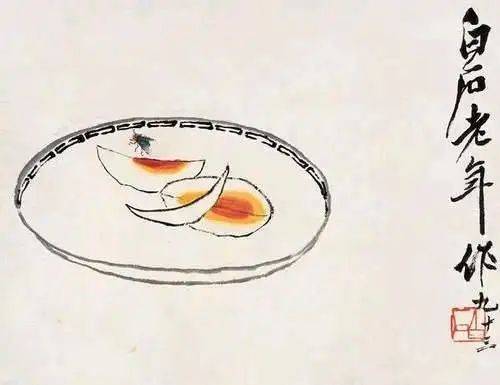

院中,七旬老人正执笔研墨。听闻来意后,他枯枝般的手指拈起半张宣纸,笔走龙蛇间,两枚咸鸭蛋跃然纸上。青白相间的蛋清裹着橘红蛋黄,仿佛刚从江南酱缸中捞出。求画者搓着双手:"先生,这...未免太素了。"话音未落,老人笔锋一转,一只绿头苍蝇便趴在蛋壳上,须脚纤毫毕现,振翅声似可闻。

这桩趣事在琉璃厂的茶肆里流传了半个世纪。待到丁亥年拍卖会上,五十一万七千五百元的成交价惊得满座茶客呛了茶水。有人打趣:"早知今日,当年该多囤几幅苍蝇画。"此言倒让人想起那些见银元便两眼发直的市侩——在他们眼中,艺术不过是待价而沽的商品。

画坛素有"南张北齐"之誉。徐悲鸿的骏马踏碎山河,张大千的仕女眼波流转,傅抱石的山水吞吐烟霞。唯独这位湖南老倌,偏爱描绘虾兵蟹将、草虫蝼蚁。他笔下的白虾能拍出上亿天价,可谁还记得宣统年间,这位"芝木匠"初到京城时,连颜料钱都要数着铜板精打细算?

娄师白曾戏言师父腰间钥匙串响如编钟:米缸要锁,画箱要锁,连待客的月饼都锁成了"铁饼"。某日有客来访,见糕饼上蛛丝横陈,掰开竟爬出几只米虫,倒与那咸鸭蛋上的苍蝇成了隔世呼应。这般悭吝,倒与《儒林外史》里严监生临终不忘灯芯的做派有几分相似。

细究其源,何尝不是贫寒蚀骨?白石少时家贫,学画时连宣纸都要正反两用。某商贾重金求虾,添笔时却得只"死虾",老人直言:"赊账的虾活不过夜。"又有人付半价索画,他便只画半个虾头,断口处墨迹森然,仿佛被人生生掐断了脖颈。

那幅"苍蝇戏蛋"能拍出天价,或许正因这份执拗脾性。今人总道艺术无价,却惯用银钱丈量。倒不如学学白石老人,任你黄金万两,我自一笔不苟。水墨丹青千载风流,最难得便是这份"宁画苍蝇不画虚名"的骨气。